Im Labor kultivierte Zellen spielen eine grosse Rolle in der medizinischen Forschung. Man testet an ihnen Wirkstoffe für Medikamente und untersucht, wie die Zellen untereinander „kommunizieren“, also zum Beispiel Botenstoffe austauschen. Auch in der regenerativen Medizin hat man grosses Interesse daran, die Struktur von lebendem Gewebe künstlich nachzubilden. Ein bekanntes Beispiel ist künstliche Haut, mit der man die Wunden von Menschen mit schweren Brandverletzungen bedecken kann. Ein fernes Ziel wäre die Herstellung ganzer Organe im Labor, damit man für eine Transplantation nicht mehr auf Spender angewiesen wäre.

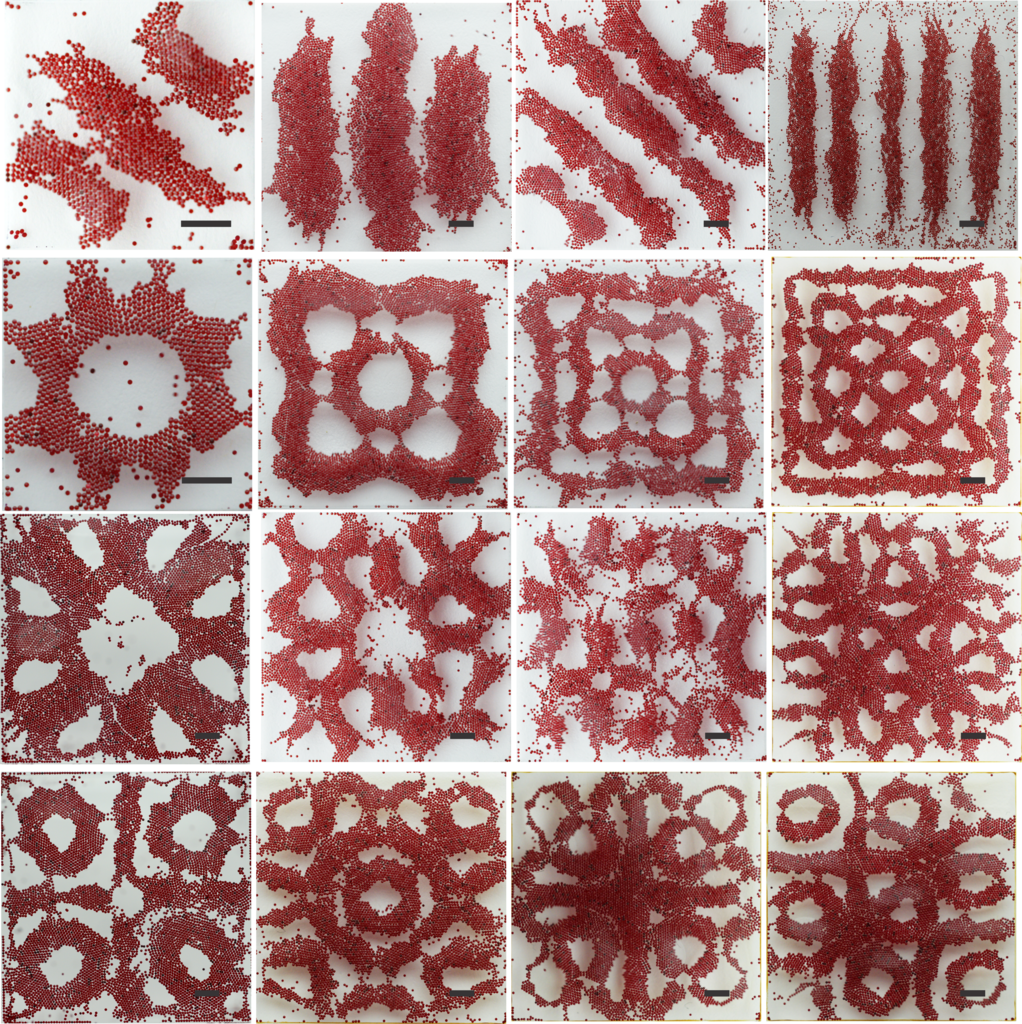

Ansammlungen von Mikroteilchen in einer Flüssigkeit, die mit Schall in Bewegung versetzt wurde. Bild: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Zweidimensionale Zellkulturen, also flache Schichten von lebenden Zellen in einer Nährlösung, werden schon seit Jahrzehnten in der Forschung verwendet. Eine flache Zellschicht ist aber viel weniger komplex als ein Gewebe oder sogar ein Organ aus verschiedenen Zelltypen. Deshalb versucht man seit längerem, Zellen auch in dreidimensionaler Kultur zu züchten. Die meisten bisherigen Verfahren bringen aber Probleme mit sich: Die Zellen überleben nicht lange genug, und die Prozesse sind langwierig oder teuer. Ausserdem können die Zellen nicht so dicht gepackt werden, wie sie es in einem richtigen Organ wären. Allerdings haben lebende Zellen eine Tendenz, sich selbst zu organisieren und Strukturen zu bilden. Diese Eigenschaft versucht man auszunützen und die Zellen so zu beeinflussen, dass sie sich wie beim natürlichen Prozess der Gewebebildung verhalten.

Schall und Selbstorganisation – eine vielversprechende Kombination

Und hier kommen die Schallwellen ins Spiel! Schon seit mehr als 200 Jahren ist bekannt, dass Schallwellen eine Fläche zu Schwingungen anregen können (siehe Infobox). Wenn die Frequenz der Wellen mit einer Eigenfrequenz der Fläche übereinstimmt, bilden sich sogenannte stehende Wellen in bestimmten Mustern aus. Dies passiert nicht nur auf Metallplatten, sondern auch auf der Oberfläche von Flüssigkeiten. Über die Lautstärke und Tonhöhe der Schallwellen lassen sich die Wellenmuster gezielt beeinflussen. Wenn sich in der Flüssigkeit kleine Teilchen befinden – also zum Beispiel Zellen – sammeln sie sich unter den Knotenlinien der Wellen, wo die Flüssigkeit am ruhigsten ist.

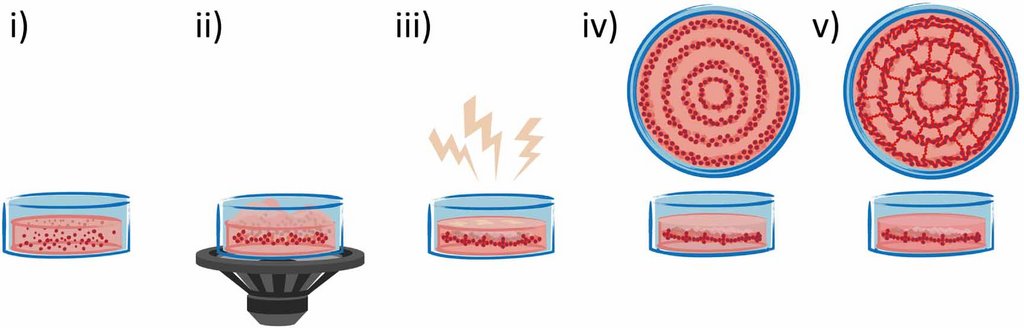

SIM-Technologie: Lebende Zellen in einer Kulturschale werden beschallt (ii) und das entstehende Muster fixiert (iii). Innerhalb einiger Tage organisieren sich die Zellen zu einem Netzwerk von Röhrchen (v). Bild: Petta et al., DOI 10.1088/1758-5090/abbb9c

Diesen Effekt nutzen Forschende seit einigen Jahren für eine Technologie, die sie Sound Induced Morphogenesis nennen (also „durch Schall ausgelöste Formbildung“ oder kurz SIM). Bei der SIM befinden sich lebende Zellen in einer speziellen Flüssigkeit, und mit Hilfe eines Lautsprechers lässt man den Behälter vibrieren, in dem sich die Zellen befinden. Sobald sich diese in dem gewünschten Muster angeordnet haben, verfestigt man die Flüssigkeit zu einem Gel, so dass die Zellen fixiert sind. Von diesem Ausgangsmuster aus wachsen die Zellen weiter und organisieren sich selbst zu natürlichen Strukturen.

Als Beispiel wählte man als Struktur ein Netzwerk von kleinen Röhrchen, denn solche Gefässe sind enorm wichtig, wenn man grössere dreidimensionale Organe züchten will: Diese benötigen Blutgefässe, die gleichzeitig mit dem Gewebe wachsen und die Zellen versorgen müssen. Im Versuch konnte man zeigen, dass sich durch SIM tatsächlich solche Röhrchen aus lebenden Zellen züchten lassen. Dazu benötigten die Forschenden weniger Ausgangszellen, als wenn man die Zellen ohne Beeinflussung durch Schall sich selbst überlassen hätte, denn das Verfahren ist sehr schonend für die Zellen. Dies ist bei medizinischen Anwendungen ein grosser Vorteil, da man oft nur wenige Zellen eines Patienten zur Verfügung hat, um damit Tests durchzuführen.

Der Weg von diesem Experiment zu einer klinischen Behandlung ist zwar noch sehr weit, doch die ersten Versuche sind vielversprechend. Chladni hätte sich bestimmt nicht träumen lassen, welche Bedeutung seine Entdeckungen dereinst im Mikrometer-Massstab bekommen würden!

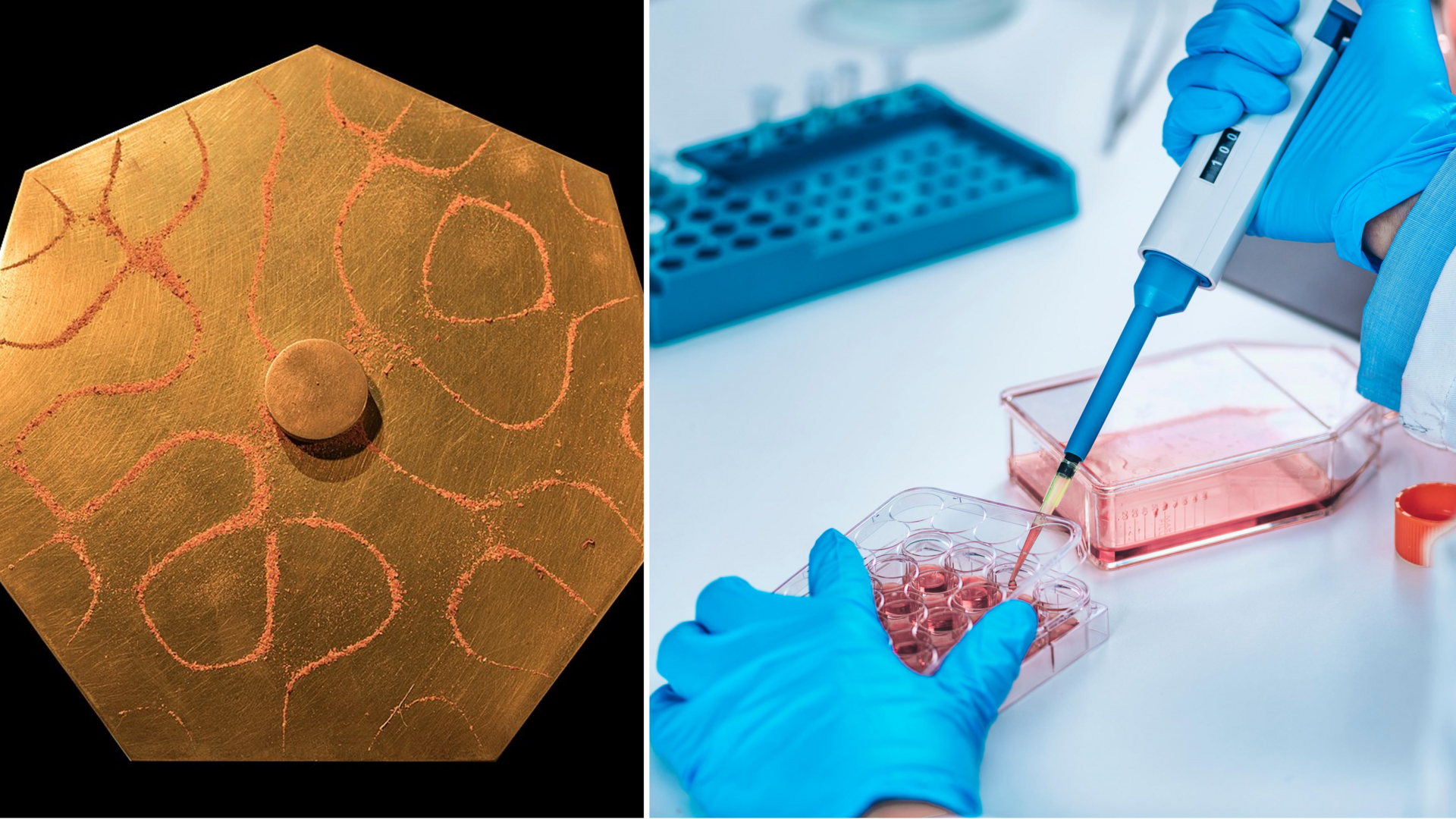

Die Chladnischen Klangfiguren

Der Physiker und Musiker Ernst F. F. Chladni entdeckte Ende des 18. Jahrhunderts eine interessante Methode, akustische Schwingungen sichtbar zu machen: Er spannte Metallbleche an einem Punkt ein und brachte sie mit einem Geigenbogen zum Vibrieren. Wenn er bei diesem Versuch feinen Sand auf die Platte streute, sammelten sich die Körner entlang bestimmter Linien und formten symmetrische Muster. Das liegt daran, dass sich in der Platte bei bestimmten Frequenzen stehende Wellen ausbilden; dabei schwingen (oder vibrieren) bestimmte Zonen der Platte maximal, während die Knotenpunkte und -linien zwischen diesen maximal schwingenden Bereichen fast völlig ruhig bleiben. Dort sammelt sich der Sand an.

Die Muster auf Chladnis Klangplatten fielen ganz unterschiedlich aus. Das Ergebnis hing nicht nur von der Stärke der Schwingung ab, sondern auch davon, was für ein Blech verwendet wurde. Denn je nach Material, Plattendicke und Form hat jedes Blech unterschiedliche Eigenfrequenzen, bei denen sich stehende Wellen bilden.

Ernst Chladni reiste viel und führte seine akustischen Experimente und selbstgebauten Musikinstrumente in ganz Europa vor. Die Menschen waren von den „Chladnischen Klangfiguren“ so fasziniert, dass er mit Vortragsreisen zeitweise seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte!

Demonstration einer Chladnischen Klangfigur. Bild: Wikimedia Commons